Prima di cominciare, vi descrivo brevemente le mie ambasce per la scelta del nome delle cose oggetto della mia Ricerca, le forti bevande alcoliche prodotte dalla distillazione. Quando ero giovane, a fini commerciali e fiscali per indicare le bevande oltre 21 gradi si usava a parola SUPERALCOLICI, ma mi sembra che sia decisamente fuori moda. Oggi il nome legale è BEVANDE SPIRITOSE, ma è francamente troppo brutto per usarlo. Allora possiamo usare LIQUORI? Non mi convince, è fuorviante, i liquori sono le bevande alcoliche distillate a cui sono state aggiunte in vari modi piante, frutta, spezie ecc. Usare SPIRITI come in Inglese? Forse, ma non mi convince. Alla fine ho deciso di chiamarli DISTILLATI, non è molto elegante, ma evita, spero, errori ed incomprensioni. Premesso questo, cominciamo.

Alcuni autori sostengono che gli antichi Egizi già distillavano l’alcol, altri attribuiscono il primato ai Sumeri, altri ancora ai Celti; ci sono anche quelli che attribuiscono l’invenzione della distillazione alcolica a questa o quella popolazione nomade delle steppe. Ma, per quanto ne so, nessuno è in grado di produrre prove affidabili, e, purtroppo, va detto che alcuni storici ancora fanno confusione fra le bevande fermentate e quelle distillate. Recenti scavi archeologici a Cipro sembrano dimostrare l’uso di alambicchi attorno al 1850 A.C., forse per fare profumi.

È importante ricordare che distillare l’alcol è difficile, richiede prima un processo mentale complesso e poi una tecnologia adeguata. O, nelle parole di Forbes, “Si dimentica troppo spesso che alle spalle di un semplice alambicco ci sono una massa di esperienze ed esperimenti e che esso rappresenta la combinazione di diversi principi della scienza naturale con la capacità tecnica di costruire l’apparato appropriato per eseguire l’operazione”.

E poi, se nella più antica storia del Mediterraneo, prima dell’Età Classica, qualcuno è riuscito a distillare l’alcol regolarmente ed a bere un Distillato, come mai questa preziosa conoscenza si è persa? Perché una cosa è certa, i greci e i romani dell’età classica non bevevano Distillati. Bevevano molto vino, ed a volte anche birra. Conoscevano e usavano, sia come bevanda che come medicina, molte altre bevande fermentate a base di palma, frutta, miele ecc. ma non Distillati. Nei famosi simposi della Grecia classica, bevevano il vino, di solito diluito con acqua in meravigliosi crateri attici per diminuire la sua forza. I Romani bevevano anche vino non diluito, ne conoscevano diversi tipi ed erano in grado di distinguere tra vini forti e meno forti. Sappiamo anche che riscaldavano il vino per renderlo più denso e forse anche più forte, e che alcuni vini erano trattati in vari modi per usarli come farmaco. Ma la distillazione alcolica per evaporazione e successivo raffreddamento dei vapori non è mai menzionata da nessuna parte.

La distillazione in quanto tale non era sconosciuta. Aristotele ed altri scrissero riflessioni sull’evaporazione e la successiva condensazione dell’acqua. Si sapeva anche che l’acqua salata del mare evapora per il calore del sole e si trasforma in acqua dolce di pioggia e fiumi. Al grande medico greco, farmacologo e botanico Pedanio Dioscoride, che visse intorno al 70 D.C., viene attribuita la famosa frase “La distillazione è come imitare il sole che vaporizza l’acqua e la restituisce come pioggia.” Inoltre, gli artigiani probabilmente usavano forme grezze di distillazione per fare profumi, coloranti e nella lavorazione dei metalli, mentre la sublimazione era usata per la produzione di mercurio. Ma, sembra, niente di più. E, cosa più importante, lo ripeto, i Distillati non esistevano. L’archeologia moderna è nata alcuni secoli fa scavando siti greci e romani. Bene, nella grande massa di reperti archeologici non è mai stato trovato, per quanto ne so, nulla che dimostri l’esistenza di un alambicco per fabbricare l’alcol. Inoltre, le fonti scritte del tempo che ci sono giunte, compresi i trattati sull’agricoltura, non parlano mai di forti bevande alcoliche distillate. Ovviamente, non sono stato in grado di verificare tutte le fonti, un lavoro che va oltre le mie capacità, ma in tutta la letteratura secondaria che ho avuto l’opportunità di leggere non una volta sono menzionati i Distillati. Con una sola, parziale, eccezione, forse. Il grande naturalista romano Plinio il Vecchio, morto nella famosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C., (la stessa eruzione che distrusse Pompei) descrive una strana “acqua coelesti” cioè, più o meno, “acqua celeste”. Secondo lui, veniva usato per conservare l’uva e riscaldava piacevolmente lo stomaco. Potrebbe essere stato alcol, ma non possiamo esserne certi e comunque rimane una fonte isolata.

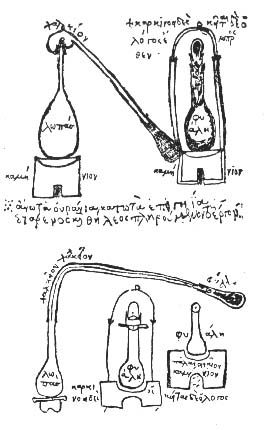

Le cose cominciano a cambiare ad Alessandria d’Egitto. Secondo Forbes “dobbiamo adottare l’opinione generale che la distillazione in primo luogo è stata scoperta dai chimici alessandrini nel primo secolo D.C. fino a che non abbiamo ulteriore prova.” Alessandria d’Egitto era da secoli il centro culturale del mondo ellenistico e intorno alla sua famosa Biblioteca filosofi e scienziati provenienti da tutti i paesi studiavano e sperimentavano in tutti i campi del sapere. E, tra le altre cose, hanno inventato anche la chimica. “L’era ellenistica fu uno di quei periodi fortunati in cui l’artigianato e la scienza si incontravano e si stimolavano. La giovane chimica ha avuto le caratteristiche razionali tipiche della più antica scienza greca.” (Forbes) Zosimos, Maria la Giudea, Hipatia, Synesios sono solo alcuni dei protagonisti di un’affascinante avventura diell’ intelligenza umana.

Nei testi che ci sono pervenuti troviamo, per la prima volta, il disegno di un vero e proprio alambicco: “Questo è già molto avanzato negli scritti di Maria la Giudea che generalmente si ritiene l’abbia inventato. Si compone già dei tre elementi necessari, la cucurbita e l’alambicco, un tubo per il passaggio dei vapori e delle gocce ed il recipiente per riceverle” (Forbes) La stessa parola alambicco deriva dalla parola greca ἄμβιξ, ambix, che significa “coppa”. Più tardi gli Arabi si sono appropriati della parola, a cui hanno aggiunto l’articolo definito in lingua araba al, cioè il. E attraverso gli Arabi la parola entrò nelle lingue dell’Europa occidentale latina.

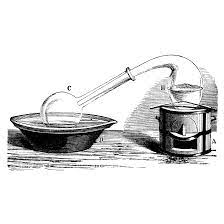

Tornando ad Alessandria, una fonte del 200 D.C. dice che “i marinai in mare fanno bollire l’acqua di mare e sospendono grandi spugne dalla bocca di un vaso di bronzo per assorbire ciò che è evaporato. Togliendo queste spugne, le trovano piene di acqua dolce” (Forbes); questa potrebbe essere la descrizione di un processo di distillazione dell’acqua di mare.

Ma producevano alcol? Forbes sostiene di no. Secondo lui, il problema era il raffreddamento dei vapori prodotti. Semplificando un po’, oggi sappiamo che l’alcol etilico evapora a circa 78° Celsius, l’acqua a circa 100°. E secondo Forbes gli alambicchi alessandrini non riuscivano a recuperare i vapori con il punto di ebollizione inferiore a quello dell’acqua. ” Altri autori sostengono il contrario. Non sono in grado di esprimere un parere fondato. Personalmente, mi sembra strano che in secoli di studi e sperimentazioni non siano riusciti a distillare qualche volta alcol. Ma la mancanza di prove conclusive e di uno sviluppo commerciale successivo mi fa pensare che, anche se alcune singole esperienze hanno avuto luogo, sono rimaste isolate e l’alcol è rimasto nel migliore dei casi uno strano e raro liquido, usato solo per scopi scientifici ed alchemici. Per concludere, non c’è dubbio che le basi della storia della distillazione alcolica in Occidente siano state poste ad Alessandria, ma non è da lì che è iniziato il cammino verso la produzione ed il consumo di Distillati.

Nel 639 gli Arabi invasero l’Egitto e lo conquistarono con sorprendente velocità. Nel 645 un tentativo da parte di una flotta e di un esercito bizantini di riconquistare Alessandria fu rapidamente respinto. Da allora, l’Egtto è rimasto Arabo ed è diventato uno dei centri della cultura araba e islamica, fino ad oggi. La cultura araba presto assorbì profondamente il sapere alessandrino, che all’epoca era invece quasi completamente scomparso nell’Europa occidentale latina. Tra l’eredità degli Alessandrini, gli Arabi impararono anche le tecniche di distillazione, le migliorarono e ne fecero largo uso. Ma affronteremo questo argomento nel prossimo articolo.